50 ans de féminisme

Partie 1 : Se déplacer librement

Les femmes ne sont toujours pas à leur place dans l’espace public. Des militantes mènent la reconquête depuis 50 ans à Marseille. Elles témoignent.

Transcription

À qui appartient l’espace public à Marseille ? En théorie, à toutes et à tous. Mais en pratique : Qui l’occupe ? Qui y flâne ? Qui l’habite ?

Baladons-nous un instant dans la ville. Remontons d’abord la Canebière. Nous arrivons dans le quartier des Réformés. C’est la fin de journée, les bars et les cafés sont pleins. Mais en terrasses et sur les places, peu de femmes. La plupart sont juste un peu plus haut, au parc pour enfants sur la Plaine ou encore à la sortie des écoles. Marseille, comme toutes les autres villes, est « pensée pour soutenir et favoriser les rôles masculins traditionnels » comme l’écrit la professeur de géographie et d’environnement Leslie Kern dans « Une ville féministe ».

Justement, en 2022, à l’occasion des Universités d’été de l’Assemblée des femmes, le maire de la Ville, Benoît Payan affirmait qu’il voulait faire de Marseille une ville féministe, où les femmes se sentent en sécurité, sont écoutées et accompagnées. Il ajoutait : « Et nous partons de loin ! ». En effet, nous allons le voir ce soir, nous partons de très loin.

Rues privées d’éclairage public, équipements sportifs majoritairement occupés par des hommes, harcèlement de rue, déficit de transports publics… On ne peut pas dire que Marseille soit une ville confortable pour les femmes et les minorités de genre. Mais si Marseille est loin d’être une ville égalitaire, elle est une ville rebelle, où l’oppression appelle depuis toujours l’insoumission.

Depuis des décennies, les habitant.es inventent des solutions pour rendre cette ville plus vivable. C’est ce que j’ai tenté de raconter dans « Marseille trop puissante ». Et c’est cette histoire-là dont je veux vous donner un aperçu ce soir.

Une ville idéale, sans peur

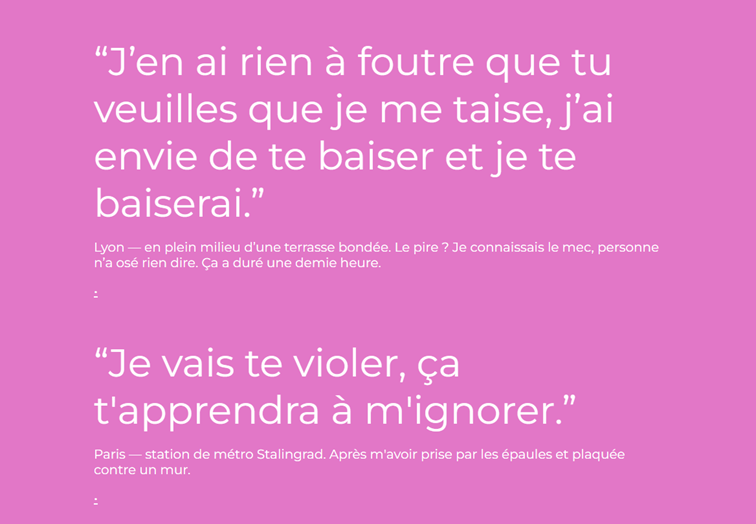

Alors, si vous voulez bien, imaginons maintenant ensemble une ville féministe. À quoi ressemblerait-elle ? Commençons par le début. Ce serait un espace dans lequel on pourrait toutes et tous se déplacer. Librement. Sans avoir peur. Sans prendre notre courage à deux mains avant de passer le pas de la porte. Car parmi les premiers facteurs de désertion de la rue, il y a l’insécurité. Pour vous donner un exemple de ce que représente être une femme dans l’espace public voici un chiffre édifiant : selon un sondage IPSOS de 2021, en France, 81% des femmes interrogées ont déjà été victimes de harcèlement de rue.

Et la peur, on le sait, restreint le mouvement. Ne pas passer par les rues sombres, ne pas descendre dans les stations de métro, ne pas utiliser les transports en commun tard le soir, ou encore ne pas porter de jupe ou de décolleté… Neuf femmes sur dix adoptent ce type de « conduites d’évitement » pour ne pas subir de sexisme, selon le « Baromètre Sexisme 2023 », publié par le Haut Conseil à l’Égalité. Et Marseille n’échappe pas à cette règle, au contraire. Le harcèlement de rue et les agressions sexistes rappellent sans cesse aux femmes qu’elles ne sont pas à leur place dans l’espace public. Et face à cette violence quotidienne subie, des Marseillais.es ont répliqué.

« Depuis que j’ai 13 ans, les hommes commentent mon apparence dans la rue ». Nous sommes en 2019 à Marseille. Cette phrase en lettres capitales noires est inscrite sur des feuilles de papier A4, collées sur les murs de la ville. Il s’agit du tout premier collage du collectif Collage féminicide. Depuis, des groupes de colleuses autonomes se sont multipliés à Marseille, en France et ailleurs. Je suis sûre que vous les avez déjà vu, un soir en rentrant chez vous ou un matin en allant boire votre café.

La pratique étant illégale, les colleuses agissent anonymement, le plus souvent la nuit et en groupe. Il leur faut trouver le bon mur, celui sur lequel il sera facile de coller le papier. Celui qui sera à l’abri des caméras mais visible par les passants. Le but : dénoncer les violences conjugales et les féminicides. À travers cette pratique, ces militant.es occupent l’espace public d’une façon nouvelle : elles ramènent les violences perpétrées dans le cadre domestique dans la rue pour en faire une problématique sociale. L’objectif : être vu.es et entendu.es dans un espace où elles sont habituellement invisibilisées et en insécurité.

Les collages sont nés deux ans après #Metoo. Or, si les luttes féministes et LGBTQIA+ semblent avoir davantage de visibilité aujourd’hui dans la sphère publique, elles n’ont pas attendu 2017 et trouvent leur ancrage bien plus tôt dans l’histoire de Marseille. On se souvient en 2012, de la création de « Paye ta shnek » par la militante féministe marseillaise Anaïs Bourdet. Un site qui recueillait des témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue à travers toute la France.

Le complot des cagoles

Cette revendication de l’espace public commence en fait bien plus tôt. Quelques années avant, en 2007, le Complot des cagoles, une émission féministe non-mixte diffusée mensuellement sur Radio Galère, présentait sa toute première émission. Le thème : la rue. Au programme notamment « le micro connard », un montage de « perles de connards » enregistrés par les membres du complot dans la rue avec des micros cachés sous leur veste. Je vais vous lire un extrait du livre « Marseille trop puissante » dans lequel elles parlent de cette expérience :

« Elles se souviennent tout de même de la diffusion de la première émission sur le harcèlement de rue dans le squat où elles avaient l’habitude d’aller : “Les hommes étaient sous le choc. Ça leur a foutu une claque. Ils nous disaient qu’ils ne pensaient pas que c’était aussi dur d’être une femme dans la rue ! ”. Avant d’ajouter : “Cette émission a fait réfléchir pas mal de potes, hommes et femmes confondus.” Toutes s’accordent à dire que des lignes ont bougé au-delà des murs du studio : “Ce qui était chouette avec le Complot c’est que, quand je sortais, je me sentais forte. C’était une vraie prise de pouvoir dans l’espace public. On avait l’impression d’être en groupe même quand on était seules.” Une autre ajoute : “D’autant qu’on avait acquis les arguments et la répartie qu’il fallait. C’est d’ailleurs comme ça que l’idée de complot est née. On avait une étiquette, les gens se méfiaient de nous parce qu’on faisait partie du Complot. ” Une autre encore complète : “C’était aussi lié au fait qu’on pouvait se balader partout avec nos petits micros et qu’on pouvait enregistrer n’importe qui à n’importe quel moment”. »

Le but de cette émission : montrer la violence ordinaire que les femmes subissent dans l’espace public à Marseille. Mais surtout proposer des outils de défense et des pistes de résolution comme l’autodéfense féministe.

En fouillant encore un peu plus loin dans l’histoire, j’ai également retrouvé cette chanson, qui s’intitule « La rue » extraite de l’album Pour des chansons de femmes, avec ces paroles : « Je peux toujours rêver. La rue n’est pas aux femmes ». Elle a été écrite et produite en 1978 par un groupe de militant.es féministes dont le collectif la Serpillère, au Centre des femmes, situé rue Pastoret.

Comme le fait remarquer la chanson, le seul endroit où les femmes sont représentées dans la rue, ce sont sur les affiches publicitaires. Qui, on le sait, sont bien trop souvent stéréotypées. Les femmes ne sont pas non plus représentées par les noms des rues. En 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence comptait 86% de noms d’hommes pour 14% de noms de femmes sur l’ensemble des rues portant des noms de personnalité, selon le rapport “La ville & le genre” de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération Marseillaise.

Et dans notre ville féministe, ne voulons-nous pas arpenter les rues de celles qui avant nous se sont battues ? C’est pourquoi en 1996, un groupe de femmes anonymes ont créé les Ladies Pirates. Un soir, ces militantes féministes, qui se sont rencontrées dans les milieux lesbiens marseillais, décident de reprendre la rue. Ensemble, elles collent de fausses plaques dans la nuit du 7-8 mars dans le quartier de la Plaine et sur la Canebière. Parmi les noms choisis : Clara Zetkin, Rosa Luxembourg ou encore Marie Curie.

Parmi les Ladies Pirates se trouvait la militante Patricia Guillaume. Sa pratique rappelle celle de cette nouvelle génération de colleuses. Elle nous rejoint sur scène en compagnie de Lily Lison, colleuse et fondatrice du Collectif AfroFem. Elles ne sont pas de la même génération et pourtant elles se retrouvent dans une lutte commune.

« En tant que femme noire, je suis confrontée à la misogynoir, je suis à une intersection entre le racisme et le sexisme. Il ne faut pas oublier que cette ville est une ville coloniale », témoigne Lily Lison sur scène pour Mediavivant. « En 2019, j’ai rejoint les Collages féminicides (…) C’était créer un contre-pouvoir, dire et dénoncer des violences, les mettre aux yeux et vu de tous et de toutes. C’était reprendre cet espace où nous n’étions pas bienvenues, pas écoutées. Il y a cet acte de désobéissance civile (…) D’autres qui le verront soit vont se poser des questions, soit ne se sentiront plus jamais seules ».

Faire un sabbat

Patricia Guillaume, elle, a pratiqué le collage avant les années 2000. Elle faisait partie des Ladies Pirates. Elle raconte l’élan en 1996 et ces collages pour féminiser les rues ou contre le Front national. « À ce moment-là, les féminicides on n’en parlait pas, on les vivait», commence-t-elle. « On a choisi de renommer les rues, (…) c’était une évidence pour nous », dit-elle en racontant leurs expéditions de nuit en groupe. « Il n’y avait pas cette gravité dans nos années de militance qu’il y a maintenant. On riait beaucoup (…) Il y avait cette idée de reprendre la rue de manière joyeuse », relève-t-elle.

Patricia Guillaume a également participé à des marches de nuit, comme celle aux flambeaux à Aix-en-Provence en 1977. Le slogan était « Viol de nuit, terre des hommes ». « On était avec nos flammes dans les rues d’Aix. On avait l’impression de faire un sabbat. On a déambulé avec nos cris de « sorcières ». On est allé au cinéma porno d’Aix-en-Provence (…) On a bombé les vitrines (…). On a manifesté notre mécontentement, celui de tous ces corps marchants», se remémore-t-elle.

À la lutte de départ contre les violences conjugales et les féminicides, se sont vite ajoutées d’autres luttes comme celle de la lutte contre les violences policières ou encore en soutien au peuple palestinien. Lily Lison est à l’origine de la marche du 2 juin 2020 au lendemain de la mort de Georges Floyd, qui a réuni des milliers de personnes à Marseille, en même temps que l’appel d’Assa Traoré. Elle a également initié les collages afro-féministes à Marseille. Les luttes se rejoignent. « On a commencé à faire des collages spécifiques, à l’intersection de nos discriminations, mais également sur le racisme environnemental, car je viens de Guadeloupe et on a pu faire des collages pour dénoncer le scandale du chlordécone ».

Après les collages, Lily Lison a développé un autre concept : les soirées non-mixtes pour personnes racisées et queer « About Love » qui se tiennent au bar le Boum ou plus récemment au centre LGBTQIA+ de Marseille qui vient d’ouvrir. « On se sent en sécurité et on se sent légitime. Ces espaces nous permettent de nous rencontrer (…), et surtout de donner de la bienveillance, sans jugement. (…) C’est rallumer cette flamme et avoir de cette légitimité qui nous permet de revenir dans ces espaces publics majoritairement blancs », explique-t-elle.

Patricia Guillaume a aussi participé à l’ouverture de lieux associatifs lesbiens et féministes non-mixtes, où se ressourcer et se sentir en sécurité, comme La Douce amère ou encore Les 3G dans les années 80-90. Pour Patricia Guillaume, être dans ces espaces bienveillants est essentiel : « tu existes déjà dans le regard des autres, donc tu existes tout court ». Elle poursuit : « Je suis d’une génération où, en étant lesbienne , j’étais peu représentée. J’ai d’ailleurs fait les frais d’un internement, comme certaines de mes amies de l’époque, puisque ça faisait partie des « maladies mentales ». Et donc j’ai été internée en psychiatrie. Pas longtemps, heureusement pour moi, j’ai eu une rage de dents et j’ai dû sortir ». Pour conclure, la militante rappelle l’importance de ces lieux « pour s’ancrer dans sa place, dans son territoire ».

Une enquête sur scène de Margaux Mazellier